Рекомендации по корпоративному wellbeing для HR-специалистов

Отправим на почту кейс корпорации Mars Казахстан

ИИ против «третьего места»: почему главный тренд HR — это не технологии, а человечность

Гульшат Садыкова, эксперт в HR и HRD Starbucks, опираясь на свой богатый опыт, от телекоммуникаций до Starbucks, анализирует эволюцию HR в Казахстане. В беседе поднимаются острые вопросы: как «продать» ценности сотрудникам, почему wellbeing начинается с руководителей и сможет ли ИИ заменить магию личного взаимодействия.

Карьерный путь Гульшат начался в 1990-е — время, когда в Казахстане только формировалась культура бизнес-образования. В 1992 году она поступила на первую в стране программу MBA на английском языке. «Тогда даже слово "маркетинг" звучало для нас непривычно, — с улыбкой вспоминает Гульшат. — Никто толком не понимал, что это такое».

Ее профессиональная жизнь была связана с цифрами: она успешно работала финансовым аналитиком и главным бухгалтером, сформировав солидный экономический бэкграунд. «Мне нравилась моя работа, все складывалось хорошо. Но в начале 2000-х, когда я пришла в телеком-компанию, я впервые на практике столкнулась с работой HR-специалиста. Это меня дико заинтересовало».

Этот опыт стал переломным. Когда пришло время менять работу и поступило предложение от другой телекоммуникационной компании, Гульшат приняла смелое решение. «Я сказала: "Приду, но только на позицию HR"». Несмотря на отсутствие прямого опыта в этой области, она активно готовилась: искала информацию, посещала курсы. «Безусловно, на тот момент я была неопытна в HR, но это было то, чем я действительно хотела заниматься».

Максим: Гульшат, мы знаем, что вы сменили профессию и посвятили себя HR. Что вас так увлекло в этой роли?

Гульшат: Меня вдохновил пример HR-специалиста, с которым я работала. Обычно в компании у сотрудника есть прямой контакт только с руководителем, и все ограничивается рабочими задачами. А тут был нейтральный человек, который искренне беспокоился о моем состоянии: хорошо ли мне на моем месте, туда ли движется моя карьера, где я могу применить свои навыки. Для меня она стала образцом настоящего профессионала — я до сих пор вспоминаю ее с большим уважением, и мы продолжаем дружить. Именно она стала моей отправной точкой. Я тогда подумала: «Вау, как же это круто — быть тем, кто поддерживает, направляет и заботится о других».

Если говорить о Казахстане, то HR как функция начала формироваться здесь только в начале 2000-х. «Мне, можно сказать, повезло: я начинала свой путь в HR параллельно с развитием этой профессии в стране».

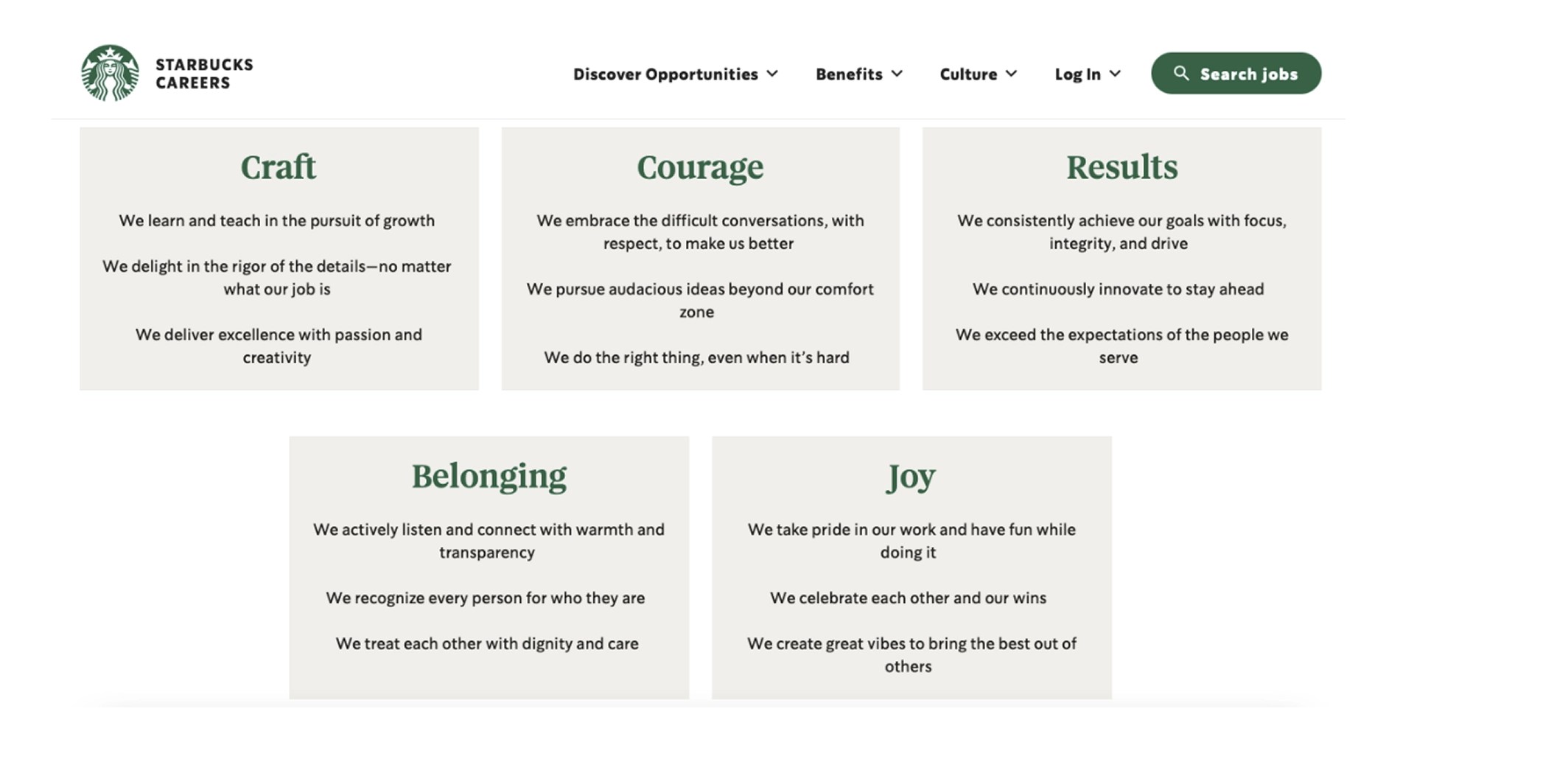

Гульшат уверена, что корпоративная культура и ценности — это уже не опция, а стандарт, основа для любой компании. Причем важно не просто их формальное декларирование, а реальное воплощение. На них обращают пристальное внимание и руководство, и сами сотрудники.

Например, сейчас кандидаты все чаще спрашивают на собеседованиях: «Какая у вас корпоративная культура?» По мнению Гульшат, сложно описать культуру в одном предложении, ведь у каждого свое понимание. Поэтому обычно она задает встречные вопросы: «В какой атмосфере вам комфортнее работать? Что вас мотивирует? Что для вас важно?» Ответы на эти вопросы помогают определить, насколько ожидания кандидата совпадают с реальностью компании.

Процесс построения корпоративных ценностей действительно может быть разным. Иногда все происходит с нуля, двигаясь «снизу вверх»: сначала проводятся опросы сотрудников, затем идет обсуждение с руководством и в итоге все приходят к общему набору ценностей, который находит отклик у всех. Есть и другие случаи — например, работа в глобальных компаниях, где ценности уже установлены на уровне головного офиса.

Каждая компания привносит в базовый набор ценностей свою «изюминку», соответствующую ее специфике. Например, в Евразийском банке развития такой ценностью была пассионарность, отражавшая миссию развития межгосударственного пространства. А на Казахстанской фондовой бирже ценность «забота».

HR-команда Гульшат представляет группу «Алшая», но при этом работает под брендом Starbucks, который имеет свои глобальные ценности. Таким образом, команда оперирует двумя системами: глобальными ценностями Starbucks и внутренними ценностями «Алшая». Ценности Starbucks, безусловно, включают базовые принципы вроде профессионализма и командной работы.

Когда ценности уже существуют, но требуют трансформации, важно проводить всевозможные мероприятия для персонала и показывать, что новые ценности также значимы и актуальны, как и прежние. Этот процесс требует времени — не менее года.

Уникальный случай в практике Гульшат — адаптация ценностей китайской компании China City Group, которые требовали интерпретации. «Нам нужно было переводить ценности с китайского языка. И есть культурологические особенности определенные. И, безусловно, вординг нужно было адаптировать».

Человекоцентричность — это укоренившийся тренд, — уверена Гульшат. — Все больше компаний приходит к пониманию, что бизнес — это не только про прибыль, но и про общую пользу для людей. Если раньше подобные заявления часто воспринимали как формальность — как известный слоган Nokia «Connecting people», — то сегодня собственники и руководители действительно осознают: бизнес становится по-настоящему эффективным, когда думаешь не только о деньгах, но и о людях. И это уже не мода, а устойчивая тенденция.

Максим: На глобальном уровне тенденция к человекоцентричности действительно прослеживается в цифрах — и она имеет глубокие исторические корни. Уже с начала прошлого века началось ограничение рабочей недели, чтобы защитить права работников и сделать труд более гуманным. Прогресс налицо. Как вы думаете, к чему это может привести в будущем? Каковы возможные границы этого движения?

Гульшат: Если смотреть в самой широкой перспективе, то я вспоминаю школьные уроки, на которых нам рассказывали о технических революциях — изобретении колеса, электричества. Благодаря им тяжелый физический труд начал замещаться интеллектуальным, и «синие воротнички» постепенно уступали место «белым». Менялась сама технология труда.

Сегодня мы живем в совершенно иной реальности. Помню, в детстве часто рисовали футуристические картинки, где машины полностью заменяют человека, и все люди занимаются творчеством и отдыхом. Тогда это казалось утопией. Но сейчас мои дети, например, рассуждают именно так: они хотят не просто «зарабатывать деньги», а реализовываться в творчестве. И это, мне кажется, общая тенденция нового поколения. Я верю, что в конечном итоге мы можем прийти к такому балансу — миру, где ценностью будет не только экономическая эффективность, но и самореализация, творчество и благополучие каждого.

Переход к интеллектуальному и творческому труду, несмотря на свои преимущества, породил новые серьезные вызовы — рост выгорания, депрессии и чувства одиночества среди сотрудников. Это качественно новый уровень проблем может быть даже более сложным, чем предыдущие.

С точки зрения работодателя, Гульшат отмечает значительный рост внимания к вопросам ментального здоровья за последние 10-20 лет. Если два десятилетия назад эта тема практически не поднималась на местном рынке, то на Западе она уже активно обсуждалась. Сегодня, по её мнению, регион столкнулся с аналогичными вызовами — возможно, вследствие экономического развития, которое привело к тем же проблемам, либо как закономерный этап развития общества.

Особенно остро эта проблема проявилась в период пандемии. Гульшат подчеркивает, что локдауны и сам вирус оказали существенное влияние на ментальное состояние людей. Как работодатель, она отмечает учащение случаев, когда компании сталкиваются с этими проблемами у сотрудников, и признаёт необходимость системного подхода к их решению.

.webp)

По мнению Гульшат, корпоративные сервисы дискредитированы большим наплывом представителей инфоцыганства, людьми без квалификации и фундаментального образования, а потому эксперт установила четкое табу: компания не должна предоставлять или оплачивать психологические сервисы непосредственно сотрудникам.

Основная причина — невозможность для работодателя объективно оценить ни квалификацию специалиста, ни эффективность его помощи. Ведь последствия неквалифицированного вмешательства непредсказуемы. «Если сотруднику требуется профессиональная психологическая помощь, выбор специалиста и медицинского учреждения должен оставаться его личной ответственностью».

Что может сделать компания для здоровья сотрудников? Основа — это обучение руководителей, считает эксперт. Комфорт и благополучие сотрудников формируются внутри их микроколлектива, и атмосферу в нём задаёт непосредственный руководитель. Если он заботится о психологическом климате, команде будет комфортно. HR может дать инструменты и знания, но культуру создаёт лидер.

«Именно поэтому я, например, начала преподавать на программе MBA: руководители часто открывают для себя простые, но важные вещи — как мотивировать, как правильно посмотреть на проблему. Речь именно о софт-скиллах».

Кафетерий льгот — не новшество, но его эффективность зависит от готовности компании инвестировать ресурсы и пересматривать набор опций. Новое поколение (например, сотрудники до 25 лет) может не ценить классические льготы вроде ДМС. Ключ — в гибкости и правильном позиционировании: не «выдаем пакет», а «заботимся о вас». Поэтому кафетерий льгот по-прежнему актуален, но требует постоянной адаптации.

Поэтому мы делаем ставку на активности, основанные на искреннем интересе и командном духе:

Участие в марафонах — это еще и возможность для брендинга: мы поддерживаем бегунов бесплатным кофе от Starbucks. Так мы не навязываем ЗОЖ, а создаем среду, где его можно органично принять.

Максим: Согласен с вами. Кстати, в Оксфорде мой друг как раз развивает стартап с AI-ассистентом для руководителей. Эта система психологически профилирует членов команды, помогая выстраивать отношения. Например, перед встречей с коллегой можно спросить у ИИ: «Как лучше провести разговор с Гульшат?» — и он проанализирует профили и предыдущие беседы, чтобы дать рекомендации. Сервис доступен 24/7 и действительно глубоко изучает особенности команды. Я был впечатлен тем, как он может коучить руководителя в общении с разными людьми.

Гульшат: А здесь я готова поспорить. Я убеждена, что формировать образ человека, с которым предстоит общаться, нужно самостоятельно. Если ИИ или даже живой ассистент заранее начнет нашептывать: «Гульшат такая-то, ведет себя так-то», — это создаст фильтр. А если бы вы смотрели на человека без предубеждений, то могли бы заметить другие, куда более важные для взаимодействия черты.

Несмотря на прагматичное отношение к ИИ, Гульшат видит риски там, где технологии претендуют на замену человеческому взаимодействию. «Как эксперт, я — за автоматизацию рутины: пусть алгоритмы обрабатывают данные, экономя наше время. Но как HR — я против, когда эффективность ставится выше человеческой связи».

Однако, по её мнению, высшая цель технологий — не слепая эффективность, а сохранение человеческой связи. Ярче всего этот принцип иллюстрирует кейс Starbucks: компания, достигшая вершин операционной эффективности, осознала, что рискует потерять свою душу — философию «третьего места» Рэя Олденбурга.

Суть Starbucks не в кофе, а в создании пространства для человеческого общения», — поясняет Гульшат. Эта философия основана на теории «третьего места» социолога Рэя Олденбурга. Согласно ей, у горожанина должно быть три ключевых локации: дом (первое место), работа (второе место) и нейтральная территория — то самое «третье место». Им может стать кафе, где люди встречаются с друзьями, работают или просто отдыхают в одиночестве. Именно эту роль социального хаба Starbucks и стремится выполнять, удовлетворяя фундаментальную потребность человека в коммуникации.

Погоня за эффективностью, общая для всего ритейла, привела Starbucks к кризису идентичности. Компания, как и другие, сделала ставку на онлайн-заказы и обслуживание навынос, вплоть до удаления столов и стульев. Однако, оптимизировав процессы, Starbucks столкнулся с ключевым вопросом: чем он теперь отличается от любого другого кофейного бренда, если продает тот же продукт?

Осознание этой потери «изюминки» — той самой магии «третьего места» — привело к рождению стратегии «Back to Starbucks». Её цель — вернуть уникальное ценностное предложение: не просто кофе, а пространство для личного общения, символом которого когда-то было имя, написанное на стаканчике.

Несмотря на прагматичное отношение к ИИ, Гульшат видит риски там, где технологии претендуют на замену человеческому взаимодействию. «Как эксперт, я — за автоматизацию рутины: пусть алгоритмы обрабатывают данные, экономя наше время. Но как HR — я против, когда эффективность ставится выше человеческой связи».

Однако, по её мнению, высшая цель технологий — не слепая эффективность, а сохранение человеческой связи. Ярче всего этот принцип иллюстрирует кейс Starbucks: компания, достигшая вершин операционной эффективности, осознала, что рискует потерять свою душу — философию «третьего места» Рэя Олденбурга.

Максим: Если обобщить тренды, то для молодежи (Gen Z) на первый план выходят здоровый образ жизни и самореализация через творчество. Как, по вашему мнению, будет эволюционировать HR в ответ на эти запросы? И какие шаги нужно предпринимать уже сейчас?

Гульшат: Человечество развивается, и люди должны меняться. И это абсолютно нормально, поэтому я не вижу никаких проблем с Gen Z. В Starbucks основную работу выполняют студенты. Это тяжелый 8-часовой труд на ногах, включающий не только приготовление кофе, но и уборку, работу с доставкой и многое другое. В каждом поколении есть те, кто готов трудиться, и те, кто нет. Gen Z — прекрасные ребята, я их обожаю.

Рекомендация Гульшат Садыковой для HR-специалистов — книга Говарда Шульца и Йенг Дори Джонса «Как чашка за чашкой строилась Starbucks».

Философия Starbucks уходит корнями в историю его создателя, Говарда Шульца. Изучая успех итальянских кофеен, он заметил их уникальную атмосферу: часто это были семейные заведения, где первый этаж отводился под обслуживание гостей, а хозяева жили на втором. Таким образом, посетителей буквально принимали «дома».

Именно эта идея легла в основу концепции Starbucks как «третьего места» — пространства между домом и работой, где царит ощущение уюта и общности. Чтобы подчеркнуть это, компания называет своих бариста партнерами. Это не связано с долями в бизнесе; это символический статус. Партнер — это не просто сотрудник, а хозяин своего «дома», который создает теплую атмосферу для гостей.